“La realidad multisituada de la Cooperación en Guatemala”

- cicode

- 16 jun 2023

- 14 Min. de lectura

David Benítez Robles

Ángela J. Gómez Gilquin

Elena Martín Sierra Introducción En este artículo se intentará hacer un recorrido sobre tres temáticas diferentes pero transversales entre sí: mujeres indígenas, juventud y economías rurales. El objetivo del artículo es acercarnos a la realidad guatemalteca desde nuestra experiencia como cooperantes y la necesidad de entender la misma desde un plano holístico. En primer lugar, nos centraremos en la mujer rural guatemalteca indígena, uno de los grupos más afectados por la desigualdad social, política, económica y un largo etcétera. En esta primeraparte introduciremos el contexto social de la mujer indígena en Guatemala paraposteriormente centrarnos en la labor de la cooperación y más específicamente el trabajo del Colectivo Poder y Desarrollo Local (CPDL) y de los Centros de Apoyo Integral a Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS). En segundo lugar, se analizará la juventud, se hará especial hincapié en la salud sexual y reproductiva y en la participación ciudadana y política siendo nuevamente las mujeres jóvenes/adolescentes las más afectadas de dicha situación. Y, en tercer y último lugar, nos centraremos en el tema productivo, ya que la realidad guatemalteca no se puede explicar sin la agricultura y el significado que tiene la tierra a nivel social y cultural. Es importante entender que los tres temas aquí presentados están relacionados entre sí, la identidad de la mujer indígena va ligada a la tierra tanto como medio de subsistencia cómo de resistencia. Asimismo,la transversalidad que tiene la condición de mujer joven e indígena y su implicación en la vida de un adolescente del medio rural. Mujeres rurales guatemaltecas: realidad y lucha. La violencia contra las mujeres es un problema grave en Guatemala, manifestándose como un continuo en su historia. Muchas mujeres viven violencia en sus hogares, en el trabajo, en los centros educativos, instituciones públicas… Así cómo en la calle y en sus comunidades. En una sociedad dónde la cultura de la violencia está viva, la mujer se enfrenta a distintas formas de violencia en los diversos ámbitos de su vida.

La violencia de género ha sido perpetuada como una herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de las mujeres, sustentada por una cultura patriarcal y conservadora junto con un sistema frágil de seguridad y respuestas judiciales que genera impunidad.

Según datos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), los feminicidios en Guatemala se incrementaron un 13% en el primer bimestre de 2022 en relación con el mismo periodo del año anterior, encontrándose en septiembre de 2022 con 445 feminicidios, una diferencia de 49 más que los registrados en 2021.

Romper el silencio y buscar ayuda es muy difícil, ya que generalmente se sienten solas y no saben qué hacer ante situaciones que, en muchos casos, normalizan y no ven salida ni opción al cambio. En el caso de las mujeres rurales aún más, puesto que son muchísimo más vulnerables en diversos aspectos que se comentarán a continuación, y que hacen que esta situación de violencia se agrave.

Las mujeres guatemaltecas sufren discriminación social y laboral, no solo por cuestiones de género, sino también de etnia.

Las mujeres indígenas son discriminadas por parte tanto del gobierno y las instituciones, como de parte de la población no indígena. El racismo hacia la población indígena es latente en Guatemala y dificulta el acceso a diversos puestos de trabajo, dando lugar a que se creen nichos laborales para esta población, y en especial para las mujeres.

En general, las mujeres ruralese indígenas se someten a una carga histórica de discriminación y racismo que hace que vivan en una situación de violencia constante en diversos ámbitos de su vida.

Contra esta situación encontramos diversas alternativas en las que las mujeres pueden obtener apoyoy ayuda a la hora de afrontarsituaciones de violencia. Una alternativa son los CAIMUS, Centros de Apoyo Integral a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, que forman parte de la organización feminista “Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)”, en los que se presta asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de soluciones a la problemática que enfrenten, en un ambiente de respeto, confidencialidad y calidez. En estos centros se establecen estrategias de empoderamiento con nueve áreas de atención especializada: atención inicial; apoyo psicológico; asesoramiento legal; apoyo social; atención médica; grupos de apoyo y autoayuda; albergue temporal; apoyo psicológico; y centro de práctica.

En este caso, una de nosotras formó parte del área de apoyo social, dónde se brindaba atención sociolaboral. Esta área es el primer contacto que tiene con la institución una mujer que está siendo víctima de violencia de género o que es sobreviviente de esta. En la primera reunión se le toman sus datos personales y se le hace una entrevista para saber su caso de forma específica. Una vez se termina la entrevista, se procede a la evaluación de la misma y la derivación, en el caso de que fuera necesario, al resto de áreas que dispone el CAIMUS.

Además de este tipo de atención, una parte muy importante que se estaba trabajando en el proyecto de cooperación dentro del CAIMUS era el impacto del COVID-19 en la situación económica de estas mujeres, ya que la gran mayoría vive del trabajo en el mercado, haciendo tortillas de maíz, vendiendo fruta u otro tipo de materiales y utensilios varios, o en agricultura. Por lo tanto, con la pandemia, esta actividad se paralizó y muchas mujeres no tenían con lo que sostener a sus familias, generando una situación de pobreza y desamparo.

Gran parte de las mujeres están encasilladas en el trabajo doméstico y, en definitiva, en trabajos de cuidados, además de ser madres jóvenes la gran mayoría y, en el caso de trabajar en cualquier ámbito, a una gran parte de ellas es el marido el que controla el dinero que ganan y no pueden acceder a este. Algunas no han podido ir a la escuela y son analfabetas por esta cuestión, tener que ocuparse de tareas domésticas desde muy temprana edad o acompañar a sus padres en el trabajo.

En el caso de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y se han separado de sus maridos, tienen el problema de haber dependido siempre de este en el ámbito económico y muchasse encuentran desamparadas sin saber cómo gestionarlo ya que, en la mayoría de los casos, los maridos se llevan el negocio familiar al separarse, dejando a la mujer sin su principal fuente de ingresos y, normalmente, con los hijos a su cargo. A esto se le añade también el problema de que la mayoría de las mujeres rurales no poseen tierras propias, ya que trabajan en la de sus maridos u otros familiares.

Por otra parte, en el caso de que una mujer trabaje fuera del hogar, normalmente recibe un salario inferior al de los hombres, aparte de no tener derecho a la maternidad ni, por ejemplo, a la sindicalización. Además, el nivel de pobreza que hay en las zonas rurales es bastante elevado, no llegando en la gran parte de los casos al ingreso mínimo vital.

Uno de los proyectosen los que se participó, estaba enfocado, como se ha mencionado anteriormente, a mejorar la autonomía personal y económica de las mujeres sobrevivientes de violencia frente al impacto socioeconómico causado por el COVID-19, para ello se creó un grupo de mujeres sobrevivientes de violencia que habían formado parte del CAIMUS y que quisieran emprender una iniciativa económica, proporcionándoles formación para la creación de su empresa/proyecto y que fueran independientes económicamente y autónomas, potenciando la búsqueda de algo que les motivase, con lo que se sintieran realizadas y en lo que quisieran trabajar de verdad.

Cada mujer encontró su propia iniciativa económica en la que trabajar con el apoyo del proyecto, desde lo más común, como podía ser un puesto de tortillas o venta de fruta y verdura, hasta una iniciativa de velas con diversas formas o venta de gominolas y granizadas.

Además, se creó un plan de negocio para que pudieran sacar el máximo rendimiento, dándoles formación para que fueran ellas mismas quienes llevaran un libro de cuentas y que manejasen su propio dinero, buscando la capacidad de acceder y controlar recursos como: el tiempo, los ingresos propios, activos, recursos productivos, financieros y tecnológicos.

Por otra parte, la labor de difusión y campañas de comunicación y concienciación para reforzar el reconocimiento de los derechos socioeconómicos de las mujeres es muy importante; es por ello que se creaban muchos talleres y actividades de difusión para que las mujeres supieran sus derechos y dar a conocer aquellas que habían formado parte de diversos emprendimientos, motivando a otras mujeres a descubrir que existen alternativas a lo que siempre les han inculcado y vivido.

Foto 1 y 2: Pegado de Carteles. Campaña de comunicación y concienciación para reforzar el reconocimiento de los derechos socioeconómicos de las mujeres. CAIMUS Rabinal, Baja Verapaz.

Cabe destacar, que en estas campañas existe el problema de que las instituciones y demás organismos de los municipios no dejen que se hagan. En el caso del pegado de carteles y mantas vinílicas sobre los derechos socioeconómicos de las mujeres, algunas instituciones ponían muchas trabas a la hora de darnos autorización y otras ni siquiera dejaban pegar un cartel.

Sin embargo, existen movimientos de resistencia y lucha por los derechos de las mujeres, liderado por mujeresrurales indígenas que buscan concienciar a las mujeressobre sus derechos, que dan alternativas y trabajan por la autonomía de las mismase inciden en las instituciones para que respondan ante la situación de discriminación que sufren diariamente. Esto se lleva a cabo a través de procesos de fortalecimiento de capacidades para la defensa y el ejercicio de los derechos, trasladándolo de mujer a mujer, de indígena a indígena, de campesina a campesina.

Guatemala se rige por un sistema mestizo racista que oprime a los pueblos indígenas y, sobre todo, a las mujeres indígenas, es por ello que, para nosotras, sería necesario un cambio en las políticas públicas, para que incluyan enfoque de género que obliguen a las instituciones a garantizar los derechos sociolaborales de las mujeres y que exista una ley sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

En el altiplano guatemalteco con una población mayoritariamente indígena y rural se sitúa el Colectivo Poder y Desarrollo Local (CPDL), , una Organización no Gubernamental que tiene como objetivo la transformación local desde lo colectivo. El proyecto en el que trabajamos en CPDL buscaba incidir en el posicionamiento de la violencia basada en género como prioridad a atender por el Estado guatemalteco en la crisis provocada por la pandemia, respondiendo a la necesidad de fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres y la seguridad alimentaria de la población más vulnerable durante la pandemia.

Foto 3: Actividad 25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. San Andrés Semetabaj. CPDL

El aspecto identitario tiene un sentido fundamental para la ONG siendo la mayoría de los trabajadores indígenas del propio departamento de Sololá, donde tiene la sede y realiza el trabajo de campo. Trabaja en los municipios de San Andrés de Semetabaj y San Antonio Palopó, estos a su vez cuentan con aldeas, caseríos etc.

La labor de la organización es mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de las mujeres, aunque su enfoque principal es la violencia de género que se acentuó durante la pandemia del Covid-19. Se está componiendo/creando una ruta de denuncia juntocon determinadas instituciones como la municipalidad, la policía, los centros de salud, el juzgado etc, asimismo, se está promoviendo la concienciación de la población local para conocer y denunciar la violencia que sufren las mujeres. La línea de actuación de CPDL son dos:

1. Trabajar a nivel institucional/burocrático a través del apoyo de las instituciones en San Antonio de Palopó y San Andrés de Semetabaj, se trabaja para la creación de una política pública que facilité la situación de las mujeres.

Foto 4: Reunión con centrosde salud y juzgados.

Foto 5: CPDL con el Vicepresidente de Guatemala en una actividad

2. Creación de unas formaciones para la concienciación de la gravedad de la violencia, que sufren las mujeres, a partir de la prevención y erradicación.

Para ello se realizan actividades en las que se preparan, en materia de género, a lideresas de las aldeas y caseríos de los dos municipios anteriormente mencionados. El objetivo de las actividades de formación tendrá como resultado la transmisión de conocimientos al resto de la población, y la futura organización entre ellas.

Foto 6: Formación a mujeres lideresas de San Andrés de Semetabaj

Algunas de las actividades en las que participamos en CPDL fueron las siguientes:

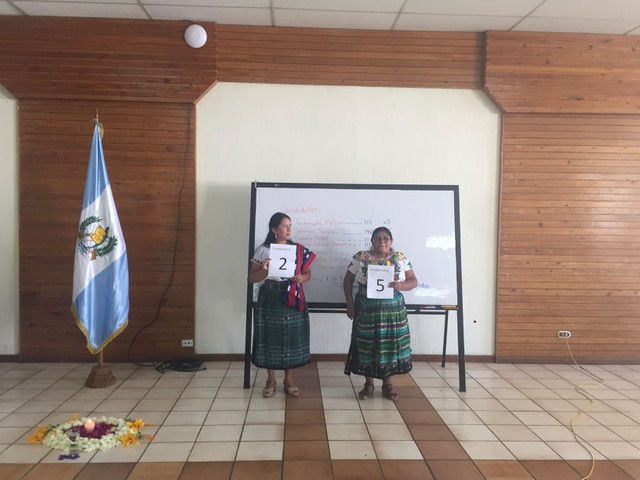

- La organización de unas elecciones, en las cuales se votó a la mujer que quedará al cargo del puesto de “representante de los derechosde las mujeres” frente a instituciones, municipalidades, cocodes y comudes.La ONG fue una de las encargadas de la realización de dicha actividad, para asegurar la transparencia y lalegalidad de las elecciones. Se presentaban una candidata por cada municipio del departamento de Sololá.

Foto 7: Elección de las representantes de mujeres

Foto 8: Candidatas elegidas para representar a las mujeres frente a las instituciones durante el 2023

- Las Carta de mujeres. Fue una de las actividades con mayor importancia ya que permitió conocer con más exactitud la violencia que han sufrido y sufren a día de hoy las mujeres de los municipios de San Andrés de Semetabaj y San Antonio Palopó. Se trata de una metodología basada en cartas anónimas realizadas por mujeres respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Dónde ocurrió? ¿Qué me pasó? y ¿Quién lo hizo?

Los resultados fueron abrumadores ya que la mayoría de las mujeres reconocieron que habían sufrido violencias desde la infancia; el anonimato permitió poder expresarse libremente.

- Reuniones con COCODES(Consejos Comunitarios de desarrollo), CODEDES (Consejos departamentales de desarrollo) Y COMUDES (Consejos municipales de desarrollo), para informar sobre la situación de la mujer dentro de los municipios. Son estructuras creadaspara impulsar la participación de la poblaciónen la planificación y gestión a nivel local. Son organismos con mucho poder dentro de los municipios.

Foto 11: Reunión con COMUDE

CPDL igualmente cuenta con atención psicológica enfocada en tratar a mujeres supervivientes de violencia de género. Y un área de Salud que trabajará con mujeres matronas, y la importancia de estás en la maternidad de un país como Guatemala. La importancia social de las mujeres, pero también una cuestión identitaria como mujer rural e indígena.

Juventud y adolescentes

Guatemala es uno de los países más jóvenes a nivel poblacional, las personas entre los 13 hasta los 30 años comprenden el 35 '6% de la población total guatemalteca, del cual más del 60% corresponde a menores de 18 años. El Estado de Guatemala expresa que la juventud del país comprende desde los 13 hasta los 30 y considera como adolescente a toda persona entre

13 hasta 18 años de edad. (Por lo que los datos proporcionados en este apartado,se enmarcan a partir de dichas edades)

En el recorrido de la juventud en Guatemala nos centraremos en algunas de las grandes problemáticas que atraviesan y condicionan la realidad de dicho grupo de edad. Analizaremos algunas de las realidades que hemos podido observar trabajando con CPDL, la organización se ha implicadomucho con la situación de los y las jóvenes priorizando y reivindicando la necesidad de una políticapública que proteja/ampare a la juventudguatemalteca. Y pese a que el Estado Guatemalteco posee varias leyes que recogen los derechos de los niños y niñas asimismo que adolescentes y jóvenes, la efectividad de las mismas muchas veces no logra sus objetivos. Entre las leyes encontramos:

- Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia

- Política de Salud para la Adolescencia y la Juventud

Por consiguiente, existe una necesidadde espacios que protejan, apoyen y fomentenel desarrollo de los jóvenes para tener oportunidades a nivel social, educativo y económico entre otros; también son necesarios espacios de recreación, expresión y participación ciudadana y política.

Como mencionamos anteriormente centraremos la problemática de los jóvenes guatemaltecos en dos grandes bloques: la salud sexual y reproductiva; y las participación ciudadana y política

La vulneración de los derechos de los infantes,siendo el grupoen peor situación social junto a las mujeres,se traducirá a una posterioradolescencia /juventud no exenta de las consecuencias sociales y económicas que llevan arrastrando desde la infancia. Asimismo, es importante mencionar la doble dificultad que sufren niñas y adolescentes mujeres tanto en las migraciones como en la salud sexual y reproductiva.

Respecto a la salud sexual y reproductiva Guatemala tiene datos realmente alarmantes, según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR). En 2021 a nivel nacional: 2.124 embarazos, edades 10 a 14 años 97.478 embarazos, edades 15 a 19 años. En 2021 en el departamento de Sololá: 36 embarazos, edades 10 a 14 años 2.373 embarazos, edades 15 a 19 años.

Frente a estás problemáticas, en CPDL se llevan a cabo al igual que con el área de género dos grandes movimientos:

1. Comunicación con las instituciones para la posterior implementación de la política pública

2. Trabajar con los jóvenes/adolescentes, siendo estos los que demandan sus necesidades cómo jóvenes rurales e indígenas.

Algunos de los objetivos de CPDL con la política pública respecto a la salud y reproducción sexual son:

- Implementar a través de las instancias correspondientes, procesos de formación en instituciones gubernamentales sobre normas, leyes, guías y protocolos de atenciónintegral en derechos sexuales y reproductivos

- Garantizar los Derechos Sexuales y Reproductivos en contextos de pandemia para prevenir embarazos en adolescentes, muertes maternas, violencia sexual e infecciones de transmisión sexual.

Respecto a la participación ciudadanala mujer indígena joven es la más limitada en su participación, además siguen siendo minorías marginadas sin representación. No importa solo la presencia de los jóvenesy sobre todo mujeres, sino tener oportunidades efectivas, ser escuchadas, ser tomadas en cuenta en la vida y en las políticas públicas. CPDL da un espacio para que los jóvenes tengan herramientas para participar, ellos son los que están creando la política pública anteriormente mencionada a través de su participación en las actividades.

Productividad económica y desarrollo

La actividad económica y productiva de Guatemala está estrechamente ligada con la tierra, no se puede entender el contexto social y económico de la sociedad guatemalteca si no hablamos de la labor productiva en sus tierras.

En las comunidades más rurales es la principal fuente económica y de sustento para las familias, y más aún cuando en muchos casos es la única actividad económica a la que pueden optar.

En las siguientes líneas para acotar un poco el campo de estudio nos vamos a centrar en el departamento de Sololá y la labor que la ONGD CPDL realiza en ella.

Para entender más la importancia del trabajo de la tierra en las zonas rurales guatemaltecas hay que resaltar que prácticamente toda la familia, tanto los adultos como los más jóvenes la trabajan. Los hombres se centran principalmente en el cultivo de la tierra y las mujeres son en su gran mayoría las que después las comercializan en los mercados locales. Esto no quiere decir que las mujeres no cultiven la tierra, ya que en muchos casos son ellas de manera exclusiva las que lo hacen; ya porque son mujeres que viven solas a cargo de sus hijos o porque sus maridos tengan otra actividad laboral.

Muchas ONGD y organismos locales que trabajan en la zona viendo la importancia que tiene el sector agrícola en el desarrollo económico de las familias y de las poblaciones se enfocan en realizar proyectos y actividades en este sector. Muchos de esos proyectos van destinados a mejorar la forma de cultivar los alimentos y proveer todos los elementos necesarios para una realización satisfactoria de dicha actividad. Esos elementos engloban desde herramientas o semillas a otras más complejas como formación especializada en algún tipo de cultivo.

Podemos hablar de ejemplo concretoscomo la creación de un grupo de jóvenes en el municipio de San AndrésSemetabaj que fueronformados y posteriormente le dieron todas las herramientas necesarias para crear una pequeña cooperativa especializada en el cultivo de hongos ostra. Gracias a ello han empezado a organizarse y gestionar espacios donde llevan a cabo dicho cultivo. Y lo que es aún más importante, se meten de lleno en una actividad económica que le puede dar un sustento a dicho grupo de jóvenes.

Foto 14: Entrega de materiales al grupo de jóvenes productoras de hongos ostras.

También desde ONGDs como CPDL se hace un seguimiento a huertos familiares, y expertos en el sector le dan información sobre cómo mejorar sus cultivos de manera ecológica, y hacerlos más productivos. Esto también sirve para que las familias se impliquen en el mantenimiento de los huertosy ver como el esfuerzorealizado tiene su recompensa cuando producen mejores cosechas que después pueden comercializar y también utilizarlas para el consumo familiar.

No podemos olvidar que en una sociedad como la guatemalteca los saberes ancestrales de sus antepasados juegan un papel muy importante en la vida cotidiana del día a día; y la agricultura no es una excepción de dicho papel.

Desde CPDL con la colaboración de otras administraciones se puso en marcha un proyecto destinado a proveer a mujeres de diferentes municipios de San Andrés Semetabaj de plantas medicinales. Estas plantas tambiénfueron entregadas a comadronas. Son plantas muy solicitadas por las poblaciones locales, ya que por desgracia muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para poder acudir a servicios médicos cuando lo necesitan, por lo que las plantas medicinales es la única opción que le quedan para tratar sus dolencias.

También con estas reparticiones de plantas medicinales se pretende no perder los saberes ancestrales, y poder pasar dichos conocimientos a las nuevas generaciones.

Foto 15: Entrega de plantas medicinales de parte de las Autoridades Ancestrales a mujeres de poblaciones locales.

BIBLIOGRAFÍA

Informe sobre la situación de violencia contra las mujeres,sus derechos sexualesy reproductivos y los de participación política en 8 municipios del departamento de Sololá (2022)

Suben los femicidios en Guatemala en ocho mesesde 2022. (2022, 29 septiembre). Efeminista.

UNFPA CONJUVE Documento análitico: Juventudes en Guatemala (2021, Abril) https://guatemala.unfpa.org/es/publications/documento-an%C3%A1litico-juventudes-en-guat emala#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20joven%20entre%2013,la%20poblaci%C3%B3n

Comentarios